▲1977年,商钧(前排讲话者)在太钢三号高炉恢复生产前作动员

▲1969年3月,太钢50吨电炉建成投产

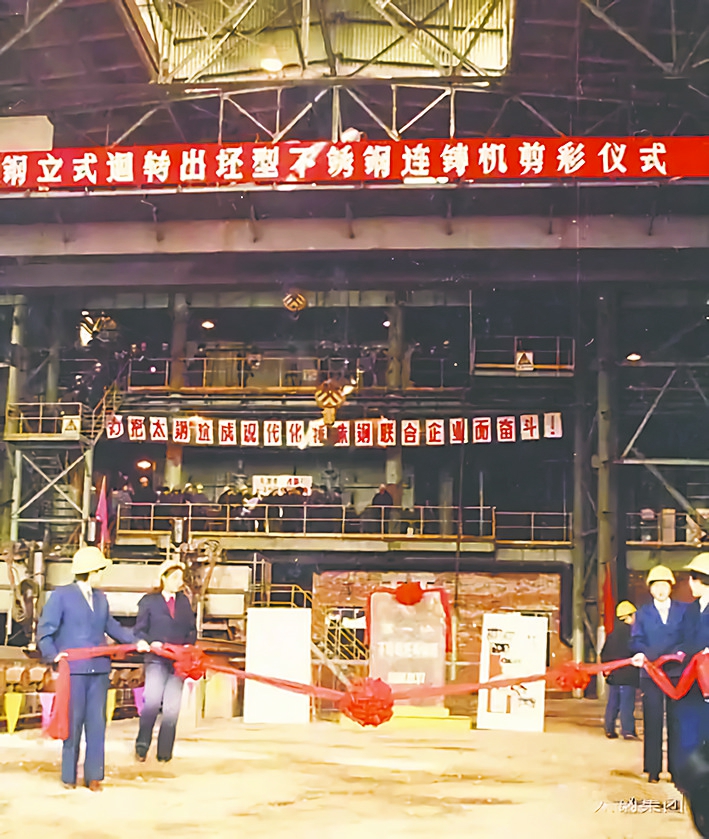

▲1985年12月,我国自行设计和制造的第一台1280毫米立式不锈钢板坯连铸机在太钢建成投产

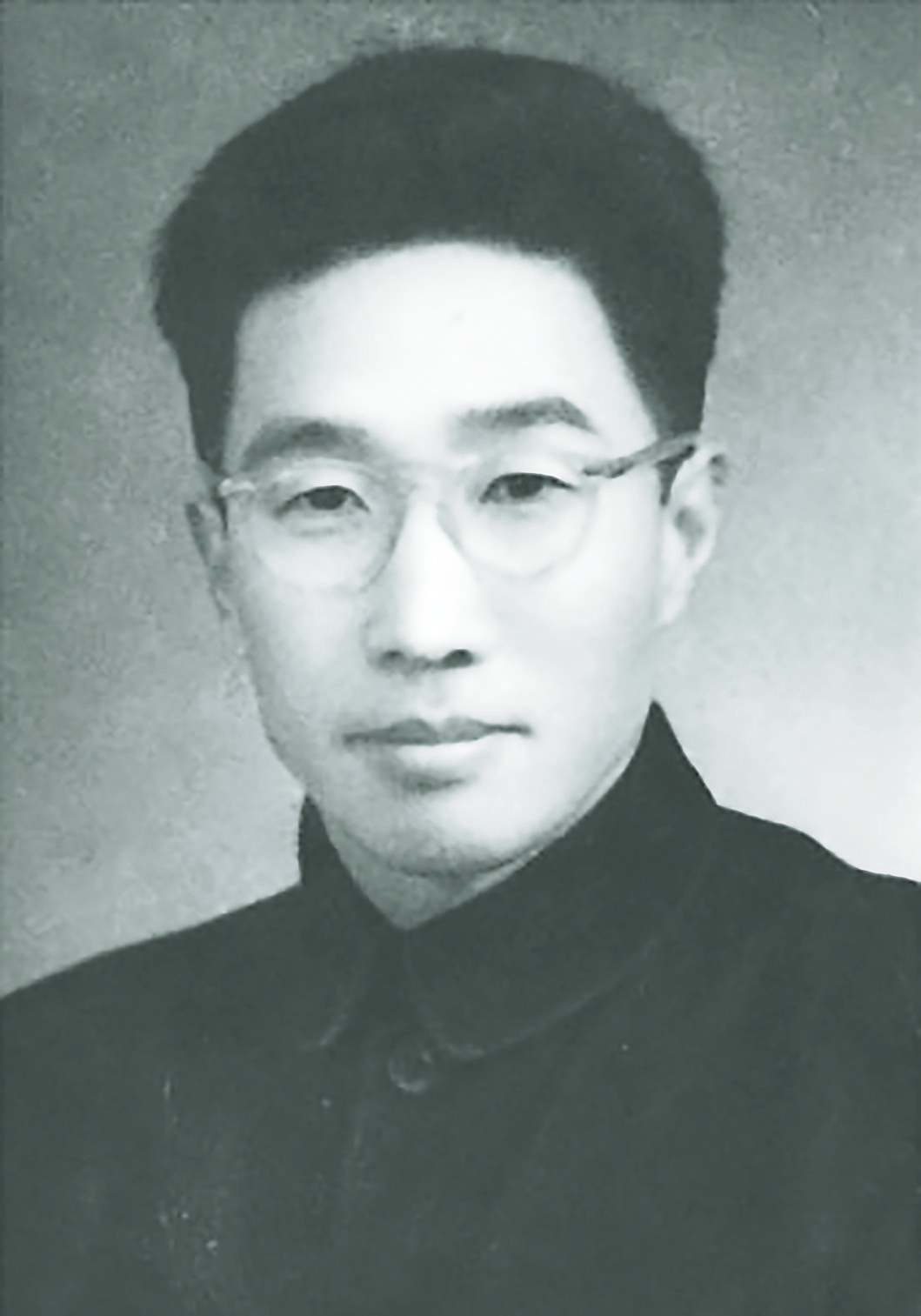

商钧(1924-2020),河北保定人。早期投身革命,新中国成立之初转业到太钢。“文化大革命”后,作为太原钢铁公司经理兼党委副书记,他带领太钢在恢复整顿、安全生产、技术创新、质量管理、环境治理、管理改革等方面走在了全国钢铁行业的前列。他把恢复生产作为头等大事,仅用一年时间使太钢全面恢复生产;拉开太钢改革开放的序幕,推动扩大企业自主权,全面推行经济承包制,建立和完善降成本奖励制度;坚持特殊钢为主的发展方向不动摇,建成中国第一台18吨氩氧精炼炉,推动了我国不锈钢冶炼技术和装备的升级换代。

全力扭转生产被动局面

1976年,“包、武、太”三大钢厂是在冶金部挂了号的亏损大户,山西省委书记王谦批评太钢:“一年的亏损就把山西全省的农业税7000万元都赔进去了”,问前去汇报的商钧等人:“你们什么时候能挣了钱,给我买一根冰棍吃?”这让商钧他们非常难堪。商钧暗下决心,再苦再累,就是拼了命,也一定要把太钢搞上去!

1977年3月全国冶金工作会议后,商钧立即开始着手全面恢复生产。要想把设备开起来,最为关键的是发电厂,因为没有电就不能给高炉送风,炼铁不能生产,炼钢就不能干,更不用说轧钢了。商钧把90%的精力都放在了发电厂,有一次发电厂出故障,商钧着急去现场,得知车队没车,便自己骑上自行车去了,到了现场立刻组织抢修,一天一夜都没合眼,等一切正常后坐上车回到办公室,发现自行车没了,以为自行车在家,过了几天后回家发现家里也没有自行车,很是疑惑,再到发电厂时,发现自己的自行车在锅炉房门口扔着,已经落了一层厚厚的土。刚恢复生产时,生产用煤里面有木头,经常把给煤机堵了,工人就钻进去掏,把堵在里面的木头取出来,商钧很着急,不光是指挥,有时就穿着工作服跟着大家一起掏。花了3个月时间,电厂终于恢复正常。高炉一送风,其他工序也陆续恢复生产。

从1977年4月开始,到1978年的三四月份,太钢用了约一年时间就全面恢复生产,年底上缴利润9500万元,实现了扭亏为盈,创造了“文化大革命”后恢复整顿的“太钢速度”。

太钢之所以能够迅速恢复生产,得益于“文化大革命”初期,商钧他们“留得青山在,不愁没柴烧”的远见,为了将来还能继续生产,对设备采取了一系列保护性停产措施。高炉停产前,先把铁水放尽;焦炉停产前,采取了封炉保温的措施,加上一层厚煤粉,压住火封起来;发电厂主要是保护锅炉,不能停电、停气,一旦停气,全公司管道就会冻裂,如果设备损坏了,那么恢复起来就太难了。

坚持以特钢为主的发展方向

20世纪70年代初,太钢的不锈钢还是用电炉冶炼,时间长、原材料耗费高。当时,世界一些先进国家已开始使用氩氧炉冶炼不锈钢,但由于他们对中国的技术封锁,如何建造氩氧炉的资料太钢拿不到。国家钢铁研究院、冶金部科技司零星收集到国外一些有关氩氧炉方面的资料,考虑到太钢引进了一套冷轧不锈钢生产线,就想在太钢试建一座氩氧炉,解决不锈钢冶炼问题。

在商钧的主持下,太钢从小炉子开始试验,逐步加大,先在三钢厂土法上马了一座3吨的氩氧精炼炉,试验效果不错,又增建了6吨的,组织了几次试验均成功。历经十年自主研发,终于在1983年建成我国第一座18吨氩氧炉。它的建成投产和小连铸机的建成,标志着太钢不锈钢生产整体工艺达到世界水平,打通了太钢的不锈钢生产线,也填补了我国不锈钢冶炼设备的一项空白。

1969年,太钢从德国引进了一台1万立方米的制氧机。年产100多万吨钢的大型特钢企业,十余年来只有这一台制氧机,既给二钢转炉吹炼制氧,又担负着高炉富氧鼓风、钢坯火焰清理、生活用氧、施工用氧、医疗用氧。一旦这台制氧机发生故障,太钢就会全面停产,后果不堪设想。1982年,冶金部召开全国冶金工作会议,当得知本钢从德国引进了一台1万立方米制氧机,因为没有资金,冶金部准备调走。商钧喜出望外,他先联系好本钢,没等散会,又去找了唐克部长,抓紧在会议期间起草文件,找部长签发,快速把公函寄回太钢,并连夜打电话叮嘱太钢组织力量拉运制氧机设备,没等到会开完,制氧机的小件已经拉回了太钢。制氧机运回太钢后,副经理兼总会计师韩桂五算了半天账,千方百计要凑够制氧机的钱,还是不太够,商钧急了:“老韩哪!这个钱你必须给咱凑够,如果不够,咱卖了裤子也得给人家钱!”后来不少同志都开玩笑说:“二号制氧机工程是商钧的卖裤子工程。”一年多时间,太钢就建成了二号制氧机,公司潜在的生产危机总算解决了。二号制氧机的投产,不仅解决了太钢生产的一个极其薄弱的环节,还为特钢生产创造了条件,对太钢进一步发展起到了重要的作用。

在商钧的主持下,“文化大革命”一结束,太钢就把加强质量管理工作提到了重要日程,组织了十余个“一条龙”品种质量攻关组。所谓“一条龙”攻关,就是按照品种从原料、炼铁、炼钢、轧钢、检验每道工序明确一位负责人,形成“一条龙”,分别制定产品技术要求和工艺规程,确保产品质量。用“一条龙”攻关,解决产品质量的方法,在太钢是个创举。

太钢在坚持特钢方向、研制新产品上,没有辜负国家的期望,做出了成绩,也在国内同行业中逐渐确立了领先地位。1984年11月,国家科委选在太钢召开全国低合金钢及合金钢会议,推广太钢经验。

全面整顿企业基础管理

生产虽然全面恢复了,但太钢的基础管理还未理顺,成为制约搞好生产的重要障碍,必须进行全面整顿。商钧当时急于使太钢摆脱落后的面貌,要求领导干部提前上班,开现场会,经理、副经理每天早晨开碰头会,晚上领导干部轮流值班。有人说商钧这套做法纯粹是“卖肉政策”,把人都跑瘦了。商钧说:“咱们太钢是落后单位、老大难单位,咱不能甘心落后吧?咱得想办法赶先进呀!要赶先进,咱们就得辛苦一点!”

商钧决定在太钢推行特色管理体系:确定建立涉及生产、技术、质量、设备、劳资、财务、计量、物资、安全、环保等10个大类的管理制度,提出安全工作“三项制度”“三道防线”“自我预防”。经过几个月的整理、汇总、审核、修订、付印成册,并作为培训教材,形成了一套完备的管理体系。体系建好了,关键先要统一各厂、矿处党委书记和厂处长的思想和认识。当时太钢办了一个党委书记和厂处长管理研讨班,商钧他们带头学习、带头讲课,脱产一个月,学习完后还要组织考试,发毕业证,不合格的要补考。前后用了半年多的时间,统一了全公司的管理认识,为太钢的企业管理奠定了良好的基础,也被国内其他企业所借鉴。

党的十一届三中全会后,如何解放生产力、扩大企业自主权?商钧他们向省领导汇报工作时指出:“政府部门对企业管得过死、统得过死,像太钢这样一个企业,连个盖厕所的权利都没有。”在省领导的支持下,商钧主持提出了《太钢扩大自主权的16条规定》,使太钢有了更新改造资金的使用权,有了部分干部使用的任免权,有了企业内部职工工作调动的自主权,企业管理的主动性极大增强。

进入80年代,太钢的生产规模不断扩大,矿粉的供需矛盾十分突出,如何提高职工的生产积极性就成了重中之重。太钢专门针对峨口矿工人工资在成本构成中的比例做了一个解剖,过去不管产量多高,工资都是固定的,干多干少一个样。换一种思路,换一种工资支付方式,按照产量越高,拿到的工资越多,整体工资在成本构成中的比例并没有变,一算清楚,按照新的结算方式,多劳多得的原则就得到了体现,职工的生产积极性自然就上去了,当月产量就增长了20%。矿山的承包制,在太钢引起很大震动,各单位都陆续采取了类似的承包方式,改革全面铺开,效益提高很快。

商钧开启了太钢环境治理的先河,下大力气整治厂容厂貌,整修道路、修筑围墙、植树绿化、整治红烟、治理渣山,李双良“以渣养渣、以渣治渣、自我积累、自我发展、综合治理、变废为宝”的治渣新路由此开始。注重设备环保改造,循环利用废水废热资源,为太钢绿色发展打下坚实基础。

商钧思想解放、视野开阔,敢于担当、勇于创新,以卓越才能和不朽业绩,赢得了钢铁行业和山西政界、经济界人士的尊敬,受到了太钢广大干部职工的拥戴。

(素材:宝武史志办公室)