一本笔记见证华北局党校办学历史

1948年5月,党中央决定将晋察冀和晋冀鲁豫解放区合并为华北解放区,同时成立中共中央华北局,随后又创办了华北局党校,党校驻地设在石家庄市平山县。后来,华北局党校改名为华北人民革命大学,在北平和平解放后迁往北平。华北局党校从成立到改名为华北人民革命大学,虽然时间短暂,但为新中国的成立在思想准备和干部准备方面都有着重要贡献。

李一之的笔记本。

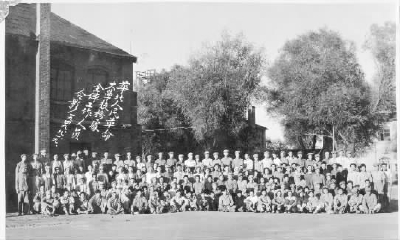

华北人民革命大学校务处全体工作人员合影。 □周艳芝

2018年1月,我们拜访李一之同志的夫人李世桐时,她向西柏坡纪念馆捐赠了一个笔记本,这是李一之1948年在华北局党校时使用的工作笔记本。这个笔记本长26厘米、宽18厘米,为32开本,一共只有30页,显得很薄。笔记本看上去显得很陈旧,黑色的封面和封底虽然是加厚的材质,但在使用过程中已被磨损得发白了,装订的侧脊也磨损严重,露出了里面的纸张和锁线,有些页码也因为锁线断开而脱落。翻开笔记本,李一之用钢笔书写的蓝色字迹整齐而略显稠密,按时间顺序分别记载着刘澜涛、薄一波、赵振声、董必武、刘少奇等关于华北局党校工作和当时政策方针的讲话。怀着一种崇敬和追寻历史的心情,我们认真阅读着李一之笔记本上记录的内容,字里行间传递出的历史信息,仿佛把我们带回到那个年代。

1948年5月9日,党中央决定将晋察冀和晋冀鲁豫解放区合并为华北解放区,同时成立中共中央华北局,刘少奇、薄一波、聂荣臻分别任第一、二、三书记。随后,华北局各机关迁驻平山县城一带的村子。华北局根据中央委托“办理大党校、大军报、大党报及华北大学”的指示创办了华北局党校,华北局常委、组织部长刘澜涛任华北局党校校长,副校长是赵振声(李葆华),聂真担任教务长。党校驻地也设在平山县,主要分散在县城附近的几个村庄里。校部所在地是高村,各部分别驻在郑家庄、王坪村、王母村、南胜佛村、北胜佛村、孟贤壁、中贾壁、水碾村等地。

华北局党校的组织机构是在校部之下分设一、二、三、四、五部(原来还曾准备设立训练青年干部的第六部,由荣高棠任主任,后中央决定创办中央团校,由荣高棠担任校长。于是,筹建中的第六部便改组为中央团校),每个部下属有几个学习班。学员主要是从原属于晋察冀和晋冀鲁豫解放区的区域抽调的两三千名地、县、区级干部。一部是省(区党委)地级干部马列主义理论学习班;二、三部是县级干部学习班;四、五部是区级干部班。另外,从平津各学校来的地下党员单独编为直属班。这样可以把属于原城市工作系统的人员集中起来,方便教学的同时,随时以备解放平、津时调遣人员进城开展工作。

李世桐回忆,华北局党校是为适应革命形势迅速发展的需要而建立的,目的是培训大批党的干部,准备接管城市和建设新中国。学期一般为4至6个月,要学习马列主义哲学、政治经济学、党史、党建等内容,后来还侧重了党的路线、政策、新民主主义的经济和政治,以及城市接管政策等。当时,根据学习计划,随时请中央领导和华北局的领导来讲课。“当时条件非常艰苦,学员都穿着褪了色的灰布制服或土黄色裤子,分住在农民家中,听课是在广场听大课,没有课堂也没有会议室,农民小屋的土炕,是大家读书、讨论和写笔记的地方。”平时学员们都勤奋地学习着、工作着,进到村子里见不到几个人,只有上大课时,几千名学员结队从四面八方的各村集中而来,才知道这是一所规模颇大的党校。

在华北解放区成立之前,李一之在晋察冀中央局办公厅担任秘书,李世桐在晋察冀中央局宣传部担任秘书。华北局成立后,两人随机关迁移到平山县,不久又先后被组织安排到华北局党校工作,李一之被任命为总务处处长,李世桐被安排在总务处任干事。李一之是河北唐县人,1918年出生,从保定六中毕业后回家乡参加抗日游击斗争,后来到晋察冀中央局工作。由于他知识水平较高、工作能力较强,组织便安排他做刘澜涛同志的秘书。李世桐祖籍江苏南京,她在天津读书时成为中共地下党员,后因身份暴露来到晋察冀参加革命工作。

华北局党校成立时,由于处在战争时期,党校条件艰苦、物资缺乏,加之学员人数众多,总务处的工作繁忙且压力巨大。在李一之的笔记本上,记录最多的是党校校长刘澜涛同志的讲话内容。第一篇记录的是1948年6月24日“华北党校总务处扩大干部会议上刘校长澜涛同志的谈话”,刘澜涛同志从六个方面强调了各项工作的重要性,他特别指出:“学校教育学习有两件事,一是教育方针的正确,一是物资供应的保证。在校部下设教务处和总务处,教务处是保证政治食粮的,总务处是保证物质食粮的,二者同等重要。”后面几篇分别详细记录了“刘澜涛同志在华北党校的报告”“刘校长在教务处会议上的讲话纪要”“刘校长在部主任联系会上的讲话摘要”“刘校长关于政治形势任务的报告”“刘校长一九四八年十月报告”等内容,笔记要点清楚,有的地方简明扼要,有的地方则记录得比较详细,足见李一之对工作十分用心。

李一之记录的内容,也真实反映了刘澜涛对党校工作倾注着极大的精力。刘澜涛曾回忆说:“深深感到在胜利即将到来之际,问题也是千头万绪,需要着力解决。其中一个突出问题是缺少干部,新解放区的革命、管理、剿匪,那么多的大城市解放了,需要大量的干部,如何为此而进行准备?当时我是华北局组织部长兼党校校长,就具体从事这项工作。组织部忙于抽调干部,我亲自组织南下干部领导班子,搭好一个个从区党委书记到县委书记的各级领导班子随军南下。党校不但是培训干部的地方,而且还是个‘蓄水池’,哪儿缺少干部向哪儿输送,当时起到这个重要作用。”

当时,华北局党校还经常请相关领导做形势报告,以使学习内容紧跟当前革命形势。李一之在笔记本上还记录了1948年11月19日“薄一波同志的报告”,1948年12月4日副校长赵振声传达“少奇同志在华北局财经会议上关于财经会议的解答”,1948年12月7日“董必武同志授课内容:华北民主政权建设问题”,等等。李一之在这个薄薄的笔记本上记录的文字,成为华北局党校创办初期开展工作的珍贵历史见证。

李世桐回忆,在华北局党校工作时,虽然工作和生活条件艰苦,但是革命形势发展大好,大家的心情很愉快,工作劲头十分高昂。对于李一之和李世桐来说,最令他们难忘的是两人在这里相爱而结为百年之好。他们在晋察冀中央局工作时就已经相识,随机关到平山后,机缘巧合的是,两人同在华北局党校总务处工作,两人由于工作的原因接触更多、彼此之间的了解不断加深,于是便确定了恋爱关系。1948年12月,李一之和李世桐在华北局党校驻地平山县高村举行了婚礼,副校长赵振声为他们做证婚人。

随着革命形势的迅猛发展,辽沈、淮海战役胜利结束,平津战役正在胜利进行。1948年12月底,华北局党校改名为华北人民革命大学。1949年1月31日,北平和平解放。2月,华北人民革命大学也随即迁往北平,开始了新的发展历程。华北局党校从成立到改名为华北人民革命大学,虽然时间短暂,但为新中国的成立在思想准备和干部准备方面都有着重要贡献。李一之作为华北局党校总务处的负责人,他笔记本中记录的文字,成为华北局党校办学历史的重要见证和珍贵史料。(本文作者为西柏坡纪念馆工作人员)

本报记者杨惠玲编辑整理